Blog ブログ

木造建築の構造計算はどこまで必要?許容応力度計算と壁量計算の違いを解説

木造建築の安全性を確保するためには、適切な構造計算が不可欠です。特に、「壁量計算」と「許容応力度計算」は、建物の耐震性や耐風性を評価する際に用いられる主要な方法です。本記事では、これら二つの計算方法の違いと、それぞれが適用される場面について詳しく解説します。

壁量計算とは

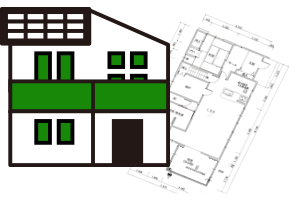

壁量計算は、建物に必要な耐力壁の量を簡易的に算出する方法です。具体的には、地震や風圧に対する水平力に対して、各階の張り間方向およびけた行方向に、それぞれ壁や筋かいを適切に配置することで、安全性を確保します。この計算は、建築基準法施行令第46条に基づいて行われます。

壁量計算は、構造計算を行わずに木造住宅の安全性を確認する最低限の規定であり、簡易な計算方法として位置づけられています。そのため、詳細な構造計算と比較すると、安全側の設計として耐力壁の必要量が多くなる傾向があります。

許容応力度計算とは

一方、許容応力度計算は、建物にかかる荷重や地震力に対して、各構造部材(柱、梁、基礎など)が安全に耐えられるかを詳細に検討する方法です。この計算では、部材の材質や断面寸法、接合部の強度など、細部にわたる検討が行われます。許容応力度計算を行うことで、建物全体の構造的な安全性を高い精度で確認することが可能となります。

壁量計算と許容応力度計算の違い

壁量計算と許容応力度計算の主な違いは、以下の点に集約されます。

1. 計算の詳細度

壁量計算は簡易的な方法であり、主に耐力壁の量と配置を確認するものです。一方、許容応力度計算は、建物全体の構造部材の強度や接合部の強度など、詳細かつ包括的な検討を行います。

2. 適用範囲

壁量計算は、主に2階建て以下の木造住宅で採用されることが多いです。しかし、3階建て以上の建物や大規模な建物では、許容応力度計算が法的に義務付けられており、詳細な構造計算が必要とされています。

3. 安全性の評価

許容応力度計算は、壁量計算よりも詳細な検討を行うため、より高い安全性を確保できます。例えば、耐震等級3を取得する際、壁量計算による場合と許容応力度計算による場合では、後者の方が高い耐震性能を持つとされています。

どちらの計算方法を選ぶべきか

建物の規模や用途、求められる安全性のレベルによって、適切な計算方法を選択することが重要です。一般的な2階建ての木造住宅で、最低限の耐震性を確保したい場合は、壁量計算でも対応可能です。しかし、より高い耐震性能や安全性を求める場合、または3階建て以上の建物を設計する場合は、許容応力度計算を行うことが推奨されます。

まとめ

壁量計算と許容応力度計算は、木造建築の構造計算において重要な役割を果たしています。それぞれの特徴と適用範囲を理解し、建物の用途や求められる性能に応じて適切な計算方法を選択することが、安心・安全な建物づくりにつながります。

弊社では、これらの構造計算に関するご相談やサポートを承っております。詳細は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

関西大学工学部建築学科を卒業後、1999年11月15日に株式会社ワークス・ワンを設立。

その後、物流事業、不動産管理・運用、職業教育や知財に関する事業など、幅広く活動。